记者:

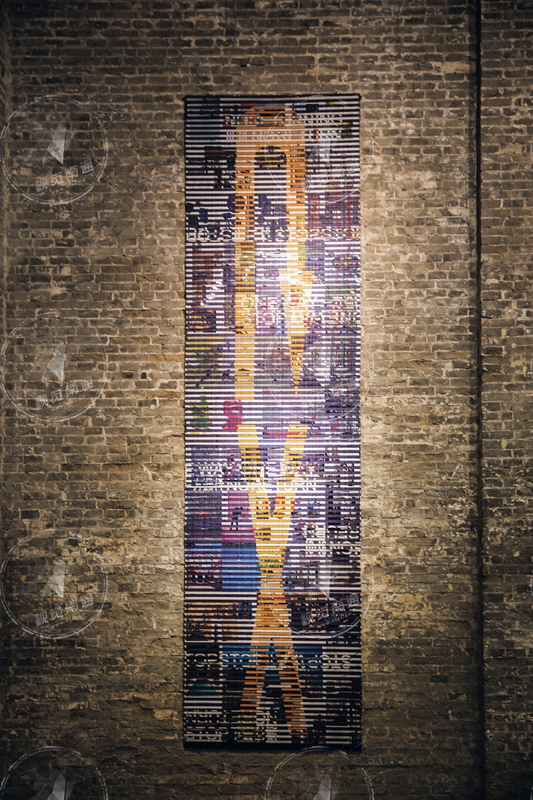

发布时间:2020-04-08 编辑:王婷 来源:视觉南通银奖作品《乌镇印象》局部

被称为“儒商”的哀警卫,以江南水乡为题材创作了蓝印花布作品《乌镇印象》,在此次双年展近300 件作品中脱颖而出,获得了银奖。与其说哀警卫是“儒商”,倒不如说他是桐乡蓝印花布的践行者,在挖掘、传承、保护、发展传统工艺的道路上一走就是十几年,使桐乡蓝印花布重登大雅之堂。

为了让更多的人了解桐乡蓝印花布,哀警卫不仅积极参与各类文化活动,宣传蓝印花布,还在染坊的设计建设过程中,特地开辟了工艺参观区,免费向公众开放,让人们对这一传统工艺有更深刻、更感性的认识。

挖掘和保护是哀警卫做蓝印花布的第一阶段,怎样对蓝印花布进行改良,使其符合现代人的审美观,这是哀警卫现在所关注和实践的。“组织知名画家、工艺美术创作师为蓝印花布设计图案;引进少数民族地区蜡染、扎染等印染工艺,完善蓝印花布的制作方法……这些都是我们的举措。”哀警卫这样讲道,“其实南通的蓝印花布也面临着各种各样的冲击,我觉得这是我们共同面临的挑战。”

对哀警卫来说,传承桐乡蓝印花布,他所做的最好注解就是他的作品《乌镇印象》。这已经不是哀警卫第一次用蓝印花布题材制作纤维艺术品了。早在第七届国际纤维艺术双年展上,他就凭借简洁版的《乌镇印象》摘得铜奖了,此次的《乌镇印象》是对前年作品的升级版,色彩更鲜艳、布局更大气、格调更雅致、技术含量更高深。

在《乌镇印象》中,你能看到由蓝印花布造就的乌镇:青砖、青瓦的巷子,静默、悠闲的人家,碧绿的溪水上飘摇的乌篷船,再配以油纸伞下“梦一般凄婉迷茫的丁香一样地姑娘”……水乡乌镇就这样在你面前徐徐拉开帷幕。

谈起往后的发展道路,哀警卫这样说道:“从晒布场进入博物馆,从工业品走向艺术品,这是我一直致力探索的方向。”这位继承传统,与时俱进的“儒商”,正坚定地走在路上。

银奖作品《乌镇印象》黄哲摄

刘房勇:线条灵动悠然自得

参加过4 届“从洛桑到北京”国际纤维艺术双年展的刘房勇,不仅是双年展的亲历人,更是见证者。在他看来,“每届双年展都有不同的特点和可圈可点之处,第七、八两届均是在南通举办,可以说,第七届双年展在展览规模上已经达到了‘空前’的状态。第八届则是在之前的基础上更上一层楼,尽管作品数量较之上届有所减少,但作品辐射的国家、作品形式的多样以及创作主题的丰富等各方面都是有增无减。”说起双年展和南通,刘房勇滔滔不绝。

“南通作为中国近代工业的发源地之一,在这里举办纤维艺术双年展有着特殊的意义,这也是策展人的用心良苦。当我们看到自己的作品或是被垂挂在百年老墙上,或是悬浮于深沉、稳重的老木结构中,每个参展艺术家的心情都是复杂的。这种新与旧、传统与现代、手工制造与机械生产、地域与国际的对话本身就是我们每一个人需要思考的问题,这使我们受益良多,这种收获甚至超越了展览本身。我想,每位与展者都是满载而归吧。”刘房勇感慨万千。

作为清华大学美术学院06 级的硕士研究生,刘房勇上学时的研究方向即为纤维艺术。而中国工艺美术大师林乐成无疑是对他影响最深的人,“林老师是包括我在内许多纤维艺术人的精神领袖”刘房勇这样解释老师林乐成对他的重要性。

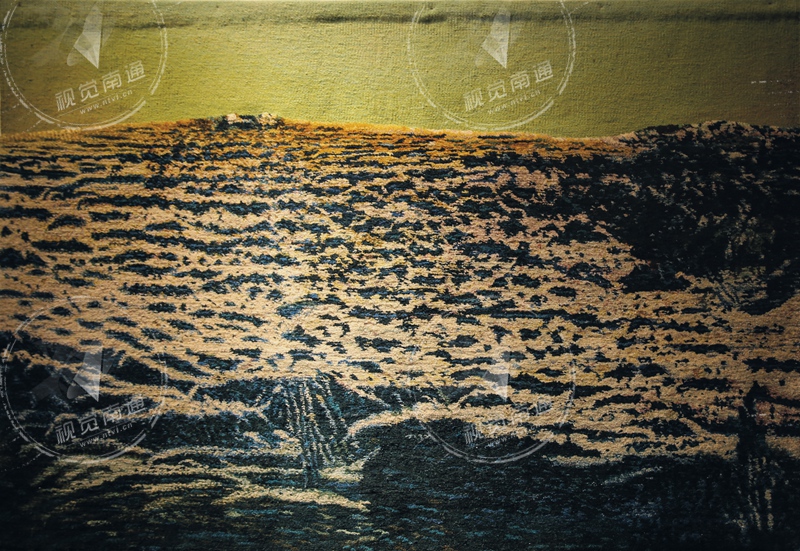

谈起此次双年展的铜奖作品《贝壳》,刘房勇如数家珍:“它是源于我当初接触纤维艺术时的一组画稿。纤维艺术在我心中是由一条条线组成的,它们或长或短、或直或弯、或坚毅或柔软、或游离或粘连。庆幸的是,我一直用这种最简单的形式语言来表达我的所思所感。在绘制过程中,一个念头、一个想法、呼吸的变化、心情的波动都可以通过笔尖流露出来。《贝壳》就是在这样的状态中产生的,层叠的线条聚拢在一起,组成一个个臆想中的贝壳,蛰伏于缤纷的环境里,谁也不知道秩序的表面下面隐藏的是浮华还是清白。”

铜奖作品《贝壳》陈德军摄

对于未来的创作方向,刘房勇直言没有想太多,他觉得,学习或接触到艺术的人们是幸福的,因为他们可以将自己的情绪灌注到自己的所知、所识、所作中去。

此外,来自日本的草间喆雄的作品《流动》也获得了银奖;获得铜奖的除了刘房勇的《贝壳》,还有来自日本出居麻美的《在路上》、立陶宛塞韦·伊拉凯特·卡瑞恩熙的《玫瑰之路》和《上午三重奏》、拉脱维亚茵古娜·拉弗斯的《森林》、波兰伊扎贝拉·伍娃的《纺织品》,以及来自罗马尼亚卡门格罗萨的《存在》。

铜奖作品《在路上》

银奖作品《流动》

铜奖作品《玫瑰之路》(左)《上午三重奏》(右) 朱余水摄

铜奖作品《森林》

联系地址:中国江苏省南通市世纪大道8号 苏ICP备08106468号-4

免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。

关于我们 网站电话:0513-85118812 地址:南通市西寺路10号 电子邮箱:35182861@qq.com